După Hagia Sofia, Erdogan mai transformă o biserică bizantină în moschee

Preşedintele turc Recep Tayyip Erdogan a emis un decret prezidenţial de transformare a bisericii Sfântul Mântuitor din Chora, un monument medieval bizantin situat în vestul oraşului Istanbul şi care era muzeu, în moschee, informează Greek Reporter Europe.

Măsura urmează deciziei din iulie de a transforma Hagia Sofia în moschee, condamnată de comunitatea internaţională.

Schimbarea statutului acestui monument a fost adoptată în decembrie 2019, dar decizia Consiliului de Stat al Turciei nu a fost pusă în aplicare până în prezent.

Chora este unul dintre splendidele exemple de artă bizantină şi încă păstrează mozaicuri şi fresce. Interiorul este acoperit cu scene biblice şi portrete cu Iisus şi sfinţi datând din secolul al XIV-lea.

Înainte de a converti Sfânta Sofia, fostă catedrală a patriarhiei din Constantinopol în timpul Imperiului Bizantin, istoricul francez Fabrice Monnier remarca faptul că Turcia a transformat deja două biserici-muzeu înapoi în moschei în ultimii ani, la Iznik, fosta Nicaea, şi la Trabzon.

Biserica Sfântul Mântuitor din Chora este diferită, a declarat Monnier pentru Le Figaro. "Mozaicurile şi frescele sale frumoase acoperă aproape toţi pereţii şi cupolele bisericii", a spus el. "Ar fi greu de imaginat că va fi transformată din nou în moschee fără a fi acoperite în totalitate", a adăugat el.

Turcii otomani au transformat Chora în moschee la o jumătate de secol după cucerirea Constantinopolului în 1453, ascunzându-i bogatele opere de artă sub un strat de tencuială deoarece islamul interzice reprezentările vizuale.

După Al Doilea Război Mondial, Turcia, atunci seculară, a retransformat-o în Muzeul Kariye şi a permis unor experţi americani să o restaureze pentru a-i reda vechea glorie. Mozaicurile şi frescele unice sunt expuse din 1958.

=====================================================================

Saint-Sauveur-in-Chora (turc : Kariye Müzesi, Kariye Kilisesi ou Kariye Camii soit « musée de la Chora », « église de la Chora » ou « mosquée de la Chora » ) est un des plus beaux exemples d'église byzantine. L'église est actuellement située dans le district stanbouliote occidental d'Edirne Kapı. En 1511, l'église fut convertie en mosquée par les Turcs Ottomans ; elle devint un musée en 1948 puis redevient une Mosquée le 20 août 2020. L'intérieur est couvert de fines mosaïques et de fresques. Son plan en croix grecque servit, jusqu'au xviiie siècle, de modèle à toutes les églises orthodoxes d'Istanbul

Histoire

L'église, construite au ve siècle, était située en dehors du mur de Constantin construit au ive siècle. Le nom grec de l'église est ἡ Ἐκκλησία τοῦ Ἁγίου Σωτῆρος ἐν τῇ Χώρᾳ (hē Ekklēsia tou Hagiou Sōtēros en tē Chōra). Cette locution en tē Chōra, qui signifie « dans la campagne », devint par la suite le diminutif du nom de l’église. Quand le mur théodosien fut érigé en 413-414, l'église se retrouva à l'intérieur du système défensif de la ville, mais garda le nom de Chora. Le nom pourrait avoir pris alors un sens plus spirituel, chora étant alors assimilé au ventre de la Vierge comme le laisse à penser l’inscription que l'on peut lire sur une mosaïque du narthex : « ἡ χώρα τοῦ ἀχωρήτου », c'est-à-dire : « Lieu d’incarnation du Dieu incommensurable » ou « Lieu qui contient celui qui ne peut être contenu dans aucun lieu ».

Cependant la majorité de ce qui est visible aujourd'hui date de 1077-1081, quand Maria Ducaina, la belle-mère d’Alexis Ier Comnène, fit reconstruire l'église en croix grecque inscrite, un style apparu au xie siècle, qui servira de modèle pour les églises orthodoxes jusqu'au xviiie siècle. Au début du xiie siècle, l’église souffrit d'un écroulement partiel, peut-être dû à un tremblement de terre. Elle fut reconstruite par Isaac Comnène, le troisième fils d’Alexis. Cependant, ce n’est qu'après la troisième phase de construction, deux siècles plus tard, que l'église acquit la forme que nous lui connaissons aujourd’hui. Le puissant homme d'État Théodore Métochitès dota l’église de la plupart de ses magnifiques mosaïques et fresques. Cette décoration impressionnante fut exécutée entre 1315 et 1321. Les mosaïques sont une des meilleures illustrations de la renaissance artistique sous les Paléologues. En revanche, bien que nous connaissions les commanditaires de ces œuvres, les exécutants en restent inconnus. En 1328, Métochitès fut exilé par Andronic III Paléologue, mais il fut autorisé à revenir à Constantinople deux ans plus tard en tant que moine de la congrégation de la Chora.

Après la conquête de Constantinople par les Ottomans, l’église est transformée en mosquée en 1511 par Atık Ali Paşa, grand vizir de Bayezid II. À cause de l’interdiction qui est faite de représenter l’Homme dans l'Islam, les mosaïques et les fresques sont recouvertes de chaux, mais ne sont pas détruites.

En 1948, Thomas Whittemore et Paul A. Underwood, du Byzantine Institute of America et du Dumbarton Oaks Center for Byzantine Studies, ont commandité un programme de restauration. L'édifice cesse alors d’être une mosquée. En 1958, il fut ouvert au public en tant que musée.

En 2019, le Conseil d'État turc a ordonné sa reconversion en mosquée3.

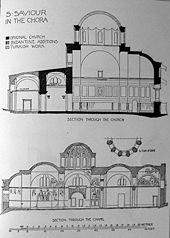

Le bâtiment

L’église est de petite taille, comparée aux autres églises d’Istanbul (sa surface est de 742,5 m²), mais sa relative petite taille est compensée par la majesté de l’intérieur, comme c’est souvent le cas dans l’architecture byzantine. Le bâtiment se compose de trois zones principales : le hall d’entrée ou narthex, le corps principal de l’église ou naos, et la chapelle attenante ou parecclésion. Le narthex se divise en deux parties : le narthex intérieur ou esonarthex et le narthex extérieur ou exonarthex. La séparation entre les deux est nette. Elle est due à la réfection de l’église, l’esonarthex faisant alors partie de la construction originale.

Le bâtiment a six dômes, deux dans l’esonarthex, un dans le parecclésion et trois dans le naos. La plus grande coupole, d’un diamètre de 7,7 m, se trouve au centre du naos.

Décoration intérieure

Les mosaïques et les fresques présentées au musée sont en quantité et en qualité les œuvres picturales parmi les plus importantes de celles léguées par les artistes byzantins. Elles ont été réalisées à peu près au temps de Giotto. On peut noter des similitudes avec le réalisme et la vitalité qui sont la marque de la pré-Renaissance, mais à l'examen des détails de l’exécution, les différences se révèlent importantes et les peintures italiennes de cette époque ne partagent pas le trait traditionnellement très stylisé de l’art byzantin. Les mouvements gracieux des personnages donnent à leurs représentations une légèreté et une élégance incomparables, par ailleurs soulignées par une coloration fraîche. De plus, la vaste gamme de thèmes bibliques donne une idée de la force créatrice des maîtres byzantins, malgré l’ordre iconographique imposé. Le thème principal de ces mosaïques riches de détails est l’incarnation de Dieu en Homme et le salut apporté aux Hommes. La résurrection du Christ, motif central des fresques de la chapelle funéraire, vient compléter cette notion de salut.

- Mosaïque de l'enrôlement de l'impôt devant Publius Sulpicius Quirinius (Cyrénius)

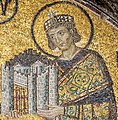

- Mosaïque du Christ sur le trône avec Théodore Métochitès présentant un modèle de son église

Le narthex

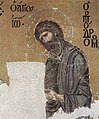

À l’entrée dans l’église de la Chora, le regard tombe sur la représentation du Christ Pantocrator au-dessus du portail du narthex intérieur. En opposition au-dessus de l’entrée principale, se trouve la Vierge Marie : la réfection de l’église a ainsi été consacrée au Christ et à Marie. Après avoir franchi le narthex extérieur, on peut voir la mosaïque représentant le bienfaiteur de l’église, Théodore Métochitès, agenouillé, la présentant au Christ. Deux icônes en mosaïque de saint Pierre et saint Paul flanquent le passage. La coupole sud montre un Christ Pantocrator et sa généalogie, celle au nord présente Marie et ses ancêtres. Dans la voûte sous la coupole de l’esonarthex, le cycle, qui comptait originellement 20 scènes, commence par la vie de Marie qui était très populaire au Moyen Âge. Le cycle d’images dans le narthex extérieur commence par l’enfance de Jésus et se poursuit dans le narthex intérieur par la représentation des miracles publics du Christ.

- Gros plan sur le Christ Pantocrator, au sommet du dôme sud de l'ésonarthex.

Le naos

La Dormition de la Vierge (en grec, Koimesis de la Vierge) est représentée sur une mosaïque au-dessus de la porte centrale de la nef. L’enfant que tient le Christ derrière elle symbolise son âme. Cette mosaïque de composition classique est l’unique représentante qui nous soit parvenue d’un ensemble de mosaïques représentant les Douze Fêtes, qui occupaient toute la nef. Sans mobilier et dépourvue d’autres décorations, le naos ne laisse plus à voir que les marbres qui le décorent et donne une impression de froideur, renforcée par les tons bleus et verts des veines du marbre ainsi que par le faible éclairage.

Le parecclésion

Les murs et les plafonds du parecclésion sont principalement recouverts de fresques. Au fond du parecclésion se trouve notamment le chef-d’œuvre de l’église : une fresque représentant la Résurrection ou Anastasis. Dans la coupole figure une grande composition du jugement dernier et dans la nef un cycle de représentations de l'Ancien Testament qui préfigurent l'incarnation (l'échelle de Jacob, le buisson ardent, le transport de l'arche de l'alliance).